農地転用(4条5条)許可申請必要書類

- 電話メールでのご相談をお待ちしております

- 群馬県内・近県でのご相談承ります

- 農地を宅地や商用施設などに変更

- 申請の一切を代行いたします

- 適格請求書対応

農地転用とは

農地転用とは、農地を転用する際に必要な許可申請や届出のことです。開発して良い農地の利用法や区分が、農地法という法律によって定められています。

農地転用の中心となる条文が、農地法第3条、第4条、第5条となります。

群馬の農地転用・開発許可ご相談ください。農地への住宅建築、事業用申請など最初から最後まで代行

農地法第3条許可とは

農地は農地のまま、持ち主(農家や農業法人の要件が必要)が変更になるものです。相続や時効取得の場合は許可は不要(届出は必要)となります。

「所有権移転登記」を行います。農地転用の許可を得て「農地転用許可書」を取得したら、その後必ず法務局で土地の名義変更の「登記申請」を行います。

取引の相手が農家等でないと許可が下りません。許可を受けずに売買すると罰則規定が適用されます。

農地法第3条許可とは農業者双方の間で、用途は農地のまま「権利移動」するものです。

農地法第4条許可とは

土地の名義や持ち主はそのままに農地等を宅地等に変更する場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)となります。

農地法第4条許可とは、農地の名義は変えずに、その用途を「転用」するものです。

農地法第5条許可

たとえば事業者等が農地を買って転売したり、農地を宅地にして子の家を建てる場合等です。許可申請は売主(貸主)と買主(借主)の2者で行なうことになります。

農地法第5条許可とは、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。

農地転用許可申請までの流れ

初回相談は無料です。お気軽にご相談下さい

農地転用の最初から最後まで当事務所にお任せ下さい。お客様のお手間は当方との打合せのみ。ご予定の期間で転用許可をお届けします。

農地転用は次のような流れで手続きの準備を行います。

- 農地転用の手続きは、申請書類を窓口(農業委員会等)に提出します。申請書類を作成するのに時間と労力が係り、また土地の状況によって必要な書類が大きく変わるので、関係各所の印が必要になる場合があります。

- 現況確認を行います。登記内容と実際の土地利用状況が異なる場合がありますので、実際に現地で現状確認を行います。

- 登記簿および公図の写を確認します。

- 各市町村の窓口(農業委員会事務局等)に事前相談をします。申請書作成に必要な書類の情報は、ここに行かないとわかりません。その農地がどのような農地か、どのような申請が必要か、土地改良区の有無やどこの意見書が必要か等も相談します。また許可申請書や事業計画書を作成し、窓口と相談しながら書類を集めてから申請を行います。

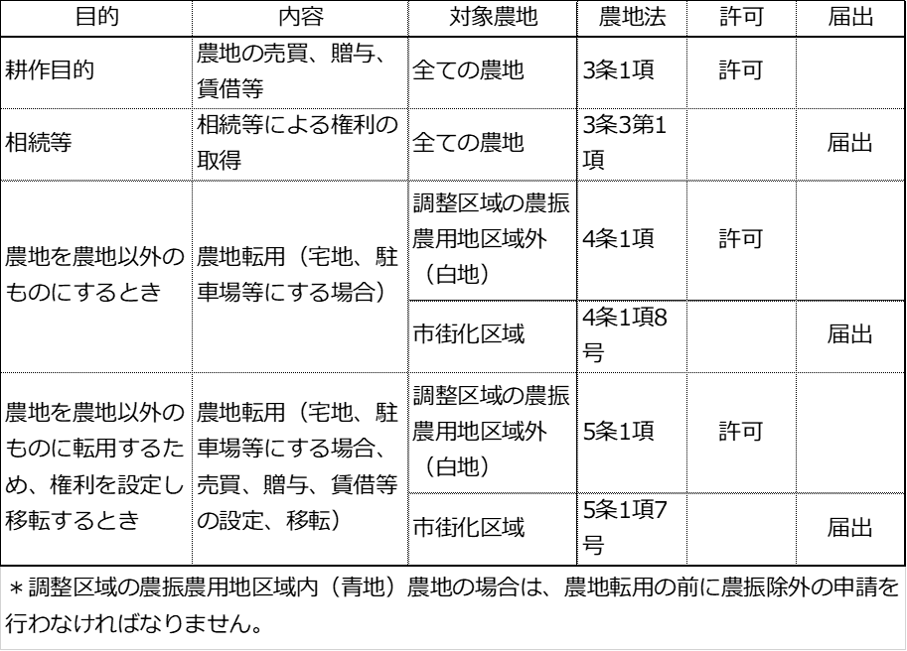

許可申請・届出の区分

お気軽に農地転用・開発許可のご相談下さい

短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。

目的や立地による申請および届出の区分は次のとおりです。

農地転用許可申請に必要な書類

農地転用(4条5条)許可申請書に係る必須書類は次のとおりとなります。

- 法人の登記事項証明書。定款、寄付行為に定められた目的、業務の確認のために必要です。 法務局で入手します。

- 法人の定款または寄付行為の写。定款、寄付行為に定められた目的、業務の確認のために必要です。 法務局で入手します。

- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書の原本)。転用面積は原則土地登記簿の地籍によります。なお申請する土地に隣接する土地全部の所有者や地目、面積の記載も必要となりますので、法務局でこれらの土地の「要約書」を取得します。「要約書」は土地のある場所を管轄する法務局支局でないと申請できませんので、他の法務局の場合は全部事項証明書で代替します(費用が若干高いですが)。

- 申請に係る土地の地番を表示する図面。公図(地籍図)の写等(縮尺1/2500~5000程度)が必要です。法務局で入手します。グーグルマップ等でも良い場合もあります。

- 転用候補地の位置および付近の状況を示す図面。位置図(縮尺1/10000~50000程度)と付近の状況図(縮尺1/2500~5000程度)が必要となります。農地区分が明確に判断できるものであり、最新の住宅地図のコピー等、必要に応じ色塗りをします。

- 転用候補地に建設しようとする建物や施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面。距離がわかる図面(縮尺1/500~2000程度)であり、建設業者や設計者から確認します。

- 6の施設を使用するために必要な道路や用排水施設等の施設を示した図面。距離がわかる図面(縮尺1/500~2000程度)が必要となります。

- 所有者以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書が必要となります。

- 耕作者がいる場合は耕作者の同意書が必要となります。

- 資力および信用があることを証する書面。残高証明書や融資証明書等が必要となりますが、必要に応じ過去の事業実績が確認出来る書類も用意します。

- 所有権者、地上権者等の同意書。所有権以外の権原で申請の場合は所有者の同意書、地上権等の権利者がいる場合はその者の同意書、賃貸借の場合は農地法第18条関係書面が必要となります。

- 他法令の許認可等の書面。都市計画法、森林法、砂利採取法等に係る関係書面の写等です。

- 土地改良区の意見書が必要となります。

- 水利権者、漁業権者等の同意等。取水、排水等で調整等を要する場合に必要となります。

市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。

短期間で確実に。書類作成から許可申請まで承ります。

農地転用(4条5条)許可申請書に係るその他の添付書類

市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。

- 実測図等(1筆の一部を転用の場合)。所有権移転の場合は、分筆後に申請します。

- 転用行為の妨げとなる権利者の同意書等、抵当権者等の同意書等

- 事業計画書

- 転用免責の算定根拠

- 被害防除計画

- 工事工程表

- 土地利用計画図

- 造成計画図(平面図、横断面図)

- 取水、排水(雨水)等関係図面

- 農地以外の土地の利用関係書面です。土地利用の契約または同意書等の写、関係機関等との協議経過書類等です。

- 住民票。登記事項証明書と住所等が異なる場合に必要となります。

- 真正な権利者の証明。戸籍謄本、遺産分割協議書写、相続放棄書写、相続系統図、印鑑証明または同意書等(相続未登記の場合に必要となります)です。

- 農地復元の関係書類。砂利採取法等認可申請写、埋戻土砂確保関係等書面(土量計算等)、関係図面(縦横断図等)等(一時転用の場合に必要となります)。

- 農振整備計画に係る市町村の意見等。農用区域内の一時転用の場合で、農振整備計画への支障がないことを確認します。

- 写真。現況写真、航空写真等です。

- その他、各法令に基づく許認可、告示等の写等です。

市町村によって異なりますので、必ず確認が必要となります。

お手間のかかる農地転用は専門家にお任せ下さい

書類の補正について

提出した書類の内容に不備があったり、添付書類が不足している場合は、定められた期間内に「補正」をし不足書類を提出します。

補正期間は各農業委員会によって異なります。1週間から10日前後の場合が多いですが、これも書類提出の際に確認しましょう。

補正が間に合わない場合は、その月の申請は取り下げることとなります。

■高崎市の令和5年(4月~8月)度の農地転用申請状況(5条許可申請)

●行政書士申請:203件

●本人申請:25件

●その他申請:32件

●合計:260件

*その他は不動産業、太陽光業者等による申請

*群馬県行政書士会高崎支部総務部調査による資料を使用しております

*5条許可申請の78%は行政書士にご依頼いただいています

このページを読まれた方は、次の記事も読まれています。

ページトップへ戻る/div>

当事務所のお役立ち

当事務所にご依頼いただくメリット

- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。

- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。

- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。

- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。

- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。

行政書士の仕事と当事務所のお約束

行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、

- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。

- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。

書類の作成や文書の作成などは、

- 法律や申請方法を勉強し

- 数々の書類を取得し

- 慎重に書類を作成し

- 平日に役所と交渉をし

- 平日に役所に申請をする

このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。

しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。

私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。

行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。

当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。

行政書士と他士業

- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。

- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。

- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。

ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

メールで回答させていただきます

行政書士鈴木コンサルタント事務所

高崎市新保町329番地3

高崎インターから5分

℡ 027-377-6089